江戸時代の歌舞伎にも大波乱が…どうやって生き残ったか

歌舞伎はスゴイ(4)歌舞伎のサバイバル術(後編)

江戸時代を通して歌舞伎が人々の注目を集めていたわけではなく、人形浄瑠璃をはじめ人気の娯楽が数々出てきて、歌舞伎の人気が落ちていく局面も幾度もあった。しかしそこで様々な工夫によって、人気を取り戻し、多くのお客様を...

収録日:2019/04/03

追加日:2026/01/22

草創期からの度重なる「規制」と「スキャンダル」を超えて

歌舞伎はスゴイ(3)歌舞伎のサバイバル術(前編)

一般的には、「江戸時代は歌舞伎がずっと人気だったのではないか」というイメージが持たれているかもしれない。だが実は、歌舞伎の歴史そのものも、まことに波乱万丈なものであり、そこからのサバイバルを成し遂げていくもので...

収録日:2019/04/03

追加日:2026/01/21

歌舞伎十八番を定めた七代目市川團十郎、一番モテた八代目

歌舞伎はスゴイ(2)市川團十郎の何がスゴイか(後編)

第2話では七代目と八代目の市川團十郎に光を当てる。七代目は寛政3年(1791年)に生まれて安政6年(1859)に亡くなっており、八代目は文政6年(1823年)に生まれ、嘉永7年(1854年)に亡くなっている。江戸後期から幕末にかけて...

収録日:2019/04/03

追加日:2026/01/15

市川團十郎の歴史…圧倒的才能の初代から六代目までの奮闘

歌舞伎はスゴイ(1)市川團十郎の何がスゴイか(前編)

江戸の歌舞伎の歴史をひもときながら、その魅力に迫っていく講義シリーズ。まず第1話と第2話で歴代・市川團十郎の事績をたどって「江戸で歌舞伎がいかに発展していったか」を探り、そして第3話と第4話で「いかに歌舞伎がたくま...

収録日:2019/04/03

追加日:2026/01/14

親娘で進歩させた芸術…葛飾応為の絵の特徴と北斎との比較

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(4)葛飾応為の芸術と人生

葛飾北斎の娘であるお栄は、「応為」という画号で独自の絵画表現を切り拓いた。北斎とは異なる、女性ならではの描き方は、特に身体表現に現れ、西洋画の陰影表現の色濃い影響を感じさせる。積極的に新たな画法を吸収し、後世の...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/13

引っ越し93回…自炊も片付けもせず、絵に人生を捧げた親娘

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(3)奇矯で壮絶な親娘の生活

70代に入って「神奈川沖浪裏」を手がけた葛飾北斎。その老境はいかなる日々だったのだろうか。こたつから出ず、「ごみ屋敷」同然の家をアトリエとして絵を描き続けた北斎と、それを支えた娘の応為。北斎の弟子の露木為一が描い...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/12

『富嶽三十六景』神奈川沖浪裏のすごさ…波へのこだわり

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(2)『富嶽三十六景』神奈川沖浪裏への道

役者絵からキャリアを始め、西洋の画法を取り入れながら読本の挿絵を大ヒットさせた葛飾北斎。その後、北斎が描いていった『北斎漫画』や浮世絵などの数々は、海外に衝撃を与えてファンを広げるほどのものになっていく。60代は...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/06

葛飾北斎と応為…画狂の親娘はいかに傑作へと進化したか

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(1)北斎の画狂人生と名作への進化

浮世絵を中心に日本画においてさまざまな絵画表現の礎を築いた葛飾北斎。『富嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」が特に有名だが、それを描いた70代に至るまでの変遷が実に興味深い。北斎とその娘・応為の作品そして彼らの生涯を深...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/05

謎の絵師・東洲斎写楽を「役者絵」で起用した蔦重の思惑

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(8)大首絵の成功と蔦重の最期

当時の出版界の花形である錦絵に参入した蔦屋重三郎は、錦絵のひとつである「大首絵」の製作にも着手。すると蔦重は、当時無名の写楽を起用し、デフォルメを効かせた大首絵で世間を驚かせた。出版界を上り詰めた蔦重は直後に病...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/02/27

喜多川歌麿の美人画が革新的だったわけ…蔦重の戦略とは

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(7)逆境を逆手にとった錦絵

さまざまな出版物のなかでも当時の花形だったのが、多色刷りの浮世絵である錦絵だ。さらなる躍進を目論む蔦重も、当然その錦絵に目をつけていたが、その参入の契機となったのは出版規制が厳しくなった松平定信時代だった。逆境...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/02/20

喜多川歌麿をスターにした蔦重の天才的プロデュース術

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(6)蔦重がつくった狂歌本

出版業界の時流に乗り、そのなかで画期的な出版物をつくってきた蔦重は、狂歌本ブームにも目をつけた。狂歌師たちとの狂歌会をもとにした『吉原大通会』や、当時無名の喜多川歌麿を起用した狂歌絵本といった、独創的な蔦重の仕...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/02/13

蔦重も手掛けた、江戸のコミック本「黄表紙」とは

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(5)時流に乗り才能を見出す蔦重の手腕

吉原に店を持つという地の利を生かして出版界に台頭した蔦屋重三郎。彼は具体的にどのような出版物を扱っていったのだろうか。「版本」や「黄表紙」といった、当時の流行書籍に目をつけ、そこに資金を注ぎ込み才能ある書き手を...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/02/06

錦絵、解体新書…田沼時代が切り拓いた日本文化の新境地

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(4)田沼時代の画期性と終焉

経済の動きを活発化し、鎖国体制を緩め外国との交流にも積極的だった田沼意次時代には、その土壌からさまざまな才能あふれる人物が台頭。錦絵や蘭学といった新たな文化が育まれたこの時代を指揮した田沼には、やっかみの目も多...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/01/30

田沼なくして蔦重なし? 再評価される江戸経済の真実

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(3)田沼意次の経済政策

蔦重が出版界で大きな成功を収めた要因として、ちょうどそれが田沼意次時代だったということ抜きには語れない。田沼が政策を指揮していた時代特有の、開放的でポジティブな経済の潮流が、蔦重やほかの商人の意気を育んだ。具体...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/01/23

吉原店から耕書堂へ…蔦重の成功と大版元・鱗形屋の没落

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(2)蔦重の運と人間力

吉原遊郭の手引書で出版を始めた蔦重。もともと吉原に店を構えているという地の利を生かし、大手版元である鱗形屋がつくる吉原のガイド本を小売し、そのかたわらで自作の手引書も扱った。その後、鱗形屋の衰退に伴い一挙に台頭...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/01/16

2025年大河『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』 江戸のメディア王・蔦屋重三郎が吉原遊郭で培った斬新な出版アイディア

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯(1)吉原で始まった蔦重の出版活動

江戸時代、江戸の版元として大成功を収めたのが蔦屋重三郎という人物である。蔦重は独創的な出版物を多岐にわたり打ち出し、江戸の出版界を牽引したが、そのクリエイティビティの源泉には、吉原遊郭に出自をもつ蔦重の独特な生...

収録日:2024/11/06

追加日:2025/01/09

江戸文化を育んだ吉原遊郭…版元・蔦屋重三郎の功績とは

『江戸名所図会』で歩く東京~吉原(2)「公界」としての吉原

江戸時代の吉原を語る上で欠かせない人物が、吉原で生まれ育ち、出版界で名を馳せた蔦屋重三郎だ。蔦屋の活躍によって様々な身分の人々の交流の拠点となり、観光地としても人気だった公界(くがい)としての吉原の一面を掘り下...

収録日:2024/06/05

追加日:2024/11/25

遊女の実像…「苦界?公界?」江戸時代の吉原遊郭の真実

『江戸名所図会』で歩く東京~吉原(1)「苦界」とは異なる江戸時代の吉原

『江戸名所図会』を手がかりに江戸時代の人々の暮らしぶりをひもとく本シリーズ。今回は、遊郭として名高い吉原を取り上げる。遊女の過酷さがクローズアップされがちな吉原だが、江戸時代の吉原には違う一面もあったようだ。政...

収録日:2024/06/05

追加日:2024/11/18

相撲から供養まで「聖俗表裏一体」な両国回向院の歴史

『江戸名所図会』で歩く東京~両国(3)回向院を訪ねる

両国といえば相撲だが、その歴史は江戸時代に建てられた回向院での「勧進相撲」にまで遡る。大火の犠牲になった無縁仏から、馬や猫といったあらゆる生き物の供養を担った回向院は、有名寺院の出開帳の場として活況を呈した。実...

収録日:2024/06/05

追加日:2024/10/03

花火の掛け声「たまや~」の由来…浮世絵と隅田川の歴史

『江戸名所図会』で歩く東京~両国(2)江戸時代の隅田川と花火

両国橋が架けられた隅田川。隅田川といえば花火大会が有名だが、それは江戸時代から人々に愛された行事だった。隅田川で花火が打ち上げられるようになった経緯や伝承、いまの花火との違いを知り、江戸時代の隅田川の姿に思いを...

収録日:2024/06/05

追加日:2024/09/29

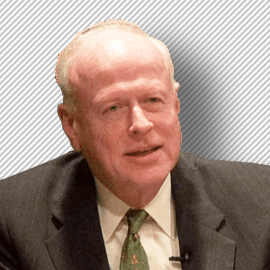

ヒントは幕末期の処士横議!?…タテ社会の構造改革に向けて

『タテ社会の人間関係』と文明論(8)タテ社会の構造改革を議論する

タテ社会の問題をどう乗り越えていけばいいのか。この問題に関連して、平安時代の朝廷における「陣定」という貴族会議で、発言しやすいように身分に準じて発言の順番を変えたという話が取り上げられているが、そうした小手先の...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/09/26

葛飾北斎も描いた、江戸随一の遊び場「両国」の風景

『江戸名所図会』で歩く東京~両国(1)繁華街として栄えた両国

江戸時代後期に書かれた地誌『江戸名所図会』(えどめいしょずえ)を見ていくと、江戸時代の街の様子や人々の暮らしぶりを知ることができる。今回は、繁華街として栄えた「江戸の遊び場」を解説する。まずスポットを当てるのは...

収録日:2024/06/05

追加日:2024/09/22

『失敗の本質』より先に指摘した日本型組織の弱点

『タテ社会の人間関係』と文明論(7)日本型組織とリーダーシップの問題

日本軍研究で知られる『失敗の本質』よりも前に、日本型組織の弱点を指摘していた『タテ社会の人間関係』。日本の軍隊と英米の軍隊を例にとって、人間関係を重視する日本型組織の特徴を鋭く指摘、さらに法然と弟子の話を取り上...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/09/19

タテ社会はアウトソーシング嫌い!? AIでも変わらない日本

『タテ社会の人間関係』と文明論(6)エモーショナルなタテ社会のつながり

日本は江戸時代から競争が激しい社会で、敗者への救済は乏しく、非公式な集団に救いを求めてきた。現代では企業が従業員の福祉などを担う形が一般化されたが、こうした「タテ社会」の構造が日本独自の終身雇用や企業内福祉とし...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/09/12

なぜ平成は失敗したのか…究極の競争社会と日本の特殊性

『タテ社会の人間関係』と文明論(5)建前で動く日本社会と平成の失敗

「海外よりも、より究極の競争をしてきたところがあるのではないか」と、『タテ社会の人間関係』で示唆した中根氏。「タテ社会」の日本では、法制度は建前としての役割が大きく、契約が情緒的な駆け引きの道具になっているとい...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/09/05

武士の誇りにも影響…中世のヨコ社会から近世のタテ社会へ

『タテ社会の人間関係』と文明論(4)ヨコ社会からタテ社会への転換

江戸時代以前の日本社会では「ヨコ型」の要素も多く存在しており、象徴的な言葉として中世の日本にあった「兼参」を紹介する呉座氏。兼参とは複数の主君に仕えることで、つまり中世ではリスクヘッジとして複数の集団に属するこ...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/08/29

日本人は分業がヘタクソ!? ワン・セット主義の是非を問う

『タテ社会の人間関係』と文明論(3)日本型の競争原理とワン・セット主義

「日本人は分業するのがヘタクソである」――『タテ社会の人間関係』が書かれた戦後の高度経済成長期、日本型の競争原理はうまくいっていたのだが、半世紀以上たち、グローバル化した現代社会でそれが行き詰っている要因について...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/08/22

『東京物語』原節子が象徴的!? 場による日本の人間関係

『タテ社会の人間関係』と文明論(2)場から日本社会を動かすダイナミクス

日本とインドの社会構造は対極の位置にあるというのが『タテ社会の人間関係』での中根氏による分析である。日本の「タテ社会」は場を重視し、例えば移民や転出者が帰国するとよそ者扱いされるのに対し、インドや中国、イギリス...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/08/15

誤解された『タテ社会の人間関係』…日本社会の本質に迫る

『タテ社会の人間関係』と文明論(1)誤解を招いた「タテ社会」の定義

『タテ社会の人間関係』は戦後日本の社会構造を的確に分析した社会人類学者・中根千枝氏の著書で、当時ベストセラーとして大変注目を集めた名著である。日本を「タテ社会」と定義して鋭い視点で切り込んでいるのだが、その定義...

収録日:2024/05/27

追加日:2024/08/08

生涯学習のすすめ――常に人は考えながら生きていく動物

山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観(4)生涯学習として思索

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は涙なしに観られない映画となったという上野氏。「幸せとは何か」を考えるものとして捉えると、ドイツ哲学の「生の哲学」や実存主義と共通する主題をはらんでいるという。そして、...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/08/02

映画『君たちはどう生きるか』とつながる山上憶良の答え

山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観(3)「沈痾自哀文」現代語訳を読む

宮崎駿監督の映画『君たちはどう生きるか』の一つの大きなテーマは、自分が恵まれていることにどう気づくかではないかと上野氏はいう。これは戦後日本のあり方、目指すべきものへの痛烈な問いかけではないだろうか。このことに...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/07/26

山上憶良が「沈痾自哀文」の中で語った人間の価値とは

山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観(2)救済思想と人間の価値

「人の善悪は報われるのか」という山上憶良の問いは、古くは4世紀の中国仏教界を揺るがしたものであり、新しくはミュージカル『キャッツ』にみられる救済思想とも重なっている。ここで難しいのは因果応報思想との関係で、人間の...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/07/19

山上憶良が「沈痾自哀文」で問いかけた因果応報の問題

山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観(1)因果応報と日本仏教の課題

『万葉集』にさまざまな歌を残した山上憶良は、8世紀の「知の巨人」と目されている。例えば彼は、「善行を積んできた自分が報われず、老いの醜態をさらす惨めな状況になったのはなぜか」という問いを「沈痾自哀文」に残した。こ...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/07/12

山上憶良が示したグローバル社会に生きるためのヒント

山上憶良「好去好来の歌」を読む(4)改良・改善と「墨縄」の思想

日本人の創造力の源は改良・改善にある。改良・改善とは、海外から得たものを「身の丈に合ったものにしていく」ことである。そこで山上憶良である。彼は遣唐使に対して「墨縄」という言葉を用いて「一直線に帰ってこい。無事で...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/06/09

人間はそれほど合理的ではない…行動経済学の本質に迫る

行動経済学とマーケティング(1)「行動経済学」とは何か

最近、「行動経済学」という言葉をよく見聞きするが、これはそもそもどういうものなのか。第1回目は行動経済学の基本を、行動経済学という分野がなぜ従来の経済学とは別に誕生・発展したのか、行動経済学が考える人間像や前提と...

収録日:2024/04/08

追加日:2024/06/06

神様か仏様か?…和魂漢才・和魂洋才の融通無碍さと得意技

山上憶良「好去好来の歌」を読む(3)神と仏の棲み分けと「和魂漢才」

山上憶良は、遣唐使の旅立ちに送る歌の中で神と仏の棲み分けを示していた。神仏が時に一つになり、時に分かれ、棲み分けてきた融通無碍さは、日本が島国だから生まれた方法である。菅原道真は、受容したものを工夫して使うこと...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/06/02

言霊の幸わう国とは?なぜ神様?「好去好来の歌」が描く日本

山上憶良「好去好来の歌」を読む(2)言霊の加護ある国の神様と遣唐使

山上憶良の「好去好来の歌」にはどのようなことが詠われているのか。言霊に加護された大和の国から荒海を旅する遣唐使の危険に対して、海上の道も陸上の道も大和の神々がきっと守ってくれると、その一首には詠まれている。ここ...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/05/26

8世紀を代表する知識人・山上憶良が感じたグローバリズム

山上憶良「好去好来の歌」を読む(1)山上憶良に学ぶ国際感覚

万葉歌人として名高い山上憶良は8世紀当時、阿倍仲麻呂と肩を並べる国際的な知識人だった。豊富な知識や見識を支えたのは遣唐使としての経験であり、彼のもとに教えを乞いに訪れる遣唐大使もいた。今回のシリーズでは、グローバ...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/05/19

江戸時代の新宿…水辺の景勝地としての名残、熊野神社

『江戸名所図会』で歩く東京~上水と十二社(2)水辺の観光地としての新宿

世界でも有数の上水道が整備されていた江戸の街。とくに新宿エリアには、玉川上水のみならず、神田上水も流れていたが、そこは牧歌的な観光地としても人気を集めていた。『江戸名所図会』をひもときながら実際に新宿十二社 熊野...

収録日:2024/02/19

追加日:2024/05/12

玉川上水の歴史…約8カ月で完成?玉川兄弟の功績とは

『江戸名所図会』で歩く東京~上水と十二社(1)「水の都」江戸の上水道

都市を繁栄させるためには水道の整備が不可欠だが、江戸は世界でも有数の水道網が張り巡らされた都市だった。『江戸名所図会』に描かれた玉川上水を中心に、「水の都」としての一面を持った江戸の上水道について深掘りしていく...

収録日:2024/02/19

追加日:2024/05/05

繁華街・新宿のルーツ、江戸時代の遊女が働く飯盛旅籠とは

『江戸名所図会』で歩く東京~内藤新宿(2)「夜の街」新宿の原点

歌舞伎町を筆頭に、東京でも有数の繁華街を持つ新宿だが、その礎は江戸時代の内藤新宿にあった。遊女が働く飯盛旅籠(めしもりはたご)によって、安価に遊興できる庶民の「夜の街」として栄えた内藤新宿の様子を、『江戸名所図...

収録日:2024/02/19

追加日:2024/04/28

新宿の歴史…かつては馬糞臭い宿場町だった「内藤新宿」

『江戸名所図会』で歩く東京~内藤新宿(1)内藤新宿の誕生と役割

江戸時代後期に書かれた地誌『江戸名所図会』(えどめいしょずえ)をひもとくと、江戸時代の街の様子や人々の暮らしぶりが見えてくる。今回は、五街道の宿場町として重要な役割を果たした「内藤新宿」を取り上げ、新宿のかつて...

収録日:2024/02/19

追加日:2024/04/21

「なあなあ」と自粛警察…大和魂と漢才の対から見えるもの

もののあはれと日本の道徳・倫理(4)「なあなあ」の日本ともののあわれ

日本は「なあなあ」でいい――本居宣長は、人それぞれにある切実な「あはれ」に共感し、不道徳な思いをある程度許容することが日本的な道徳であると説いたが、今回取り上げる考え方がこの「なあなあ」である。表立ったルールでは...

収録日:2023/08/04

追加日:2024/02/08

大国主神と大物主神…「いい神様」と「祟り」はなぜ裏表か

大国主神に学ぶ日本人の生き方(9)「大物主神」との関係

「祟る神としての大物主神」という話が、鎌田東二氏の『悲嘆とケアの神話論』に出てくる。大国主と大物主との関係を通して、大国主の性質と『古事記』に込められたメッセージとしての「祟り」について考えてみたい。この両面性...

収録日:2023/08/08

追加日:2024/02/04

不倫へのバッシングを「もののあはれ」的にはどう考えるか

もののあはれと日本の道徳・倫理(3)「不倫の恋」ともののあはれ

『源氏物語』で描かれる恋愛の中心は「不倫の恋」である。インモラル(不道徳)ともいわれるその物語に、「もののあはれ」という倫理の基礎を見いだした本居宣長。そこには、切実な「あはれ」を歌や物語といった芸術的にものに...

収録日:2023/08/04

追加日:2024/02/01

大国主神が詠んだ歌…『古事記』の歌の意味と縁結びの力

大国主神に学ぶ日本人の生き方(8)求婚の歌と縁結びの力

大国主神の歌は『古事記』上巻の中で最も多く掲載されている。はたして、どのような歌をうたっているのか。今回はその歌の数々をみていく。大国主神が詠んでいる求婚の歌を見ていくと、いかに相手の気持ちを汲み取る力のある、...

収録日:2023/08/08

追加日:2024/01/28

「道徳を語らない=道徳がない」ではない…本居宣長の反論

もののあはれと日本の道徳・倫理(2)日本に道徳はあるのか

「もののあはれ」こそが日本の道徳の基盤にあると論じた本居宣長だが、その議論は、道徳が語られなかった日本には道徳が存在しないという、宣長より少し前の世代の儒者・太宰春台の主張に対する反論として展開された。そのよう...

収録日:2023/08/04

追加日:2024/01/25

国譲りによる平和…国作りをした大国主神の深い協力とは

大国主神に学ぶ日本人の生き方(7)世界でも稀なる「国譲り」

国作りを果たした大国主神は、やがて「国譲り」に直面する。だが、争いを起こさずに国を譲った大国主神は、その後も生き延び、祀られ続ける。これは、世界の神話には見られないこの日本神話の特徴といえるものであり、そこには...

収録日:2023/08/08

追加日:2024/01/21

本居宣長が考えた「もののあはれ」と倫理の基礎

もののあはれと日本の道徳・倫理(1)もののあはれへの共感と倫理

『源氏物語』の本質は「もののあはれ」の一点に集約できると論じた18世紀の思想家・本居宣長。また、宣長はその「もののあはれ」こそが、日本人の道徳・倫理を基礎づけているとも指摘している。それはいったいどういうことなの...

収録日:2023/08/04

追加日:2024/01/18

「和歌みくじ」で運をつかむ…現代に息づくおみくじの知恵

おみくじと和歌の歴史(5)現代の和歌みくじ

明治時代に入り、おみくじは大きな転換期を迎える。神仏分離令を契機に、江戸の歌占とは違う新しい和歌みくじが作られるようになるのである。その流れで現代に至るわけだが、注目したいのが明治神宮の和歌みくじだ。神道学研究...

収録日:2023/11/10

追加日:2024/01/17

スサノヲは動物的な力の神、大国主神は植物的な力の神

大国主神に学ぶ日本人の生き方(6)2度殺され、2度甦る神

長編詩「大国主」の朗読をさらに進めていく。大国主神は、世界神話でも日本神話でも稀なる「2度殺され、2度甦る神」である。だが考えてみれば、植物的な生命は、どこで死んで、どこで甦るのかがよく分からない部分がある。その...

収録日:2023/08/08

追加日:2024/01/14

江戸時代に流行した「歌占本」…その実際の占い方は?

おみくじと和歌の歴史(4)歌占本の流行と歌占の方法

神意を伝える歌占(うたうら)は、江戸時代になると「歌占本」が登場し、流行することになる。では、当時の人々は、いったいどのようにして歌占をしていたのだろうか。そこには易の占いも影響しているという。実際に賽と歌本を...

収録日:2023/11/10

追加日:2024/01/10

長編詩「大国主」と4つの魂…和魂、荒魂、幸魂、奇魂

大国主神に学ぶ日本人の生き方(5)長編詩「大国主」を読む

幾度となく理不尽な目に遭う大国主神の性質や様子を、世界神話の神々と比較しながら描いた鎌田氏の長編詩「大国主」。『古事記』を「世界の中の叙事詩の伝統」の中に位置づけてきた鎌田氏が、『古事記』の神聖な響きを維持しな...

収録日:2023/08/08

追加日:2024/01/07

なぜ和歌で神意を伝えるのか…古典文献の事例と巫女の歌占

おみくじと和歌の歴史(3)神意を伝える和歌と歌占

古来より日本人に親しまれてきた和歌。神様として信仰されたスサノヲノミコトが最初に詠んだとされる和歌は、神意を人々に伝えるための重要なツールだったが、人々がその神意を受け取るために必要としたのが巫女だった。『伊勢...

収録日:2023/11/10

追加日:2024/01/03

「むすひ」「修理固成」…古事記のキーワードと大国主神の力

大国主神に学ぶ日本人の生き方(4)「むすひ」と「修理固成」の力

『古事記』における重要な2つのキーワードに、「むすひ」と「修理固成」がある。世界神話には見られない日本神話の特徴でもあるこの2つは、どういったものであるか。また、この2つがもたらす天壌無窮の「終わりなきダイナミズム...

収録日:2023/08/08

追加日:2023/12/31

55年体制も裏でつながる一元論…即興には共通の土俵が必要

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(8)分断と対立を超える知恵

戦後、日本には歌舞伎的二元論、あるいは演劇的二元論といって、例えば表では55年体制とか、進歩派と保守派の対立とか、労使の対立などがあるけれども、裏でつながっている、根底では同じ日本のイメージのようなものが共有され...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/12/30

征夷大将軍も勅撰和歌集の撰者も「おみくじ」で選ぶ?

おみくじと和歌の歴史(2)おみくじのルーツ

おみくじには3つのルーツがある。1つ目が「和歌みくじ」、2つ目が「神仏の前で引く自作のくじ」、3つ目が「漢詩みくじ」だが、それぞれどのようなものなのか。また、歴史のなかでは、くじ引きで征夷大将軍が決まった「くじ引き...

収録日:2023/11/10

追加日:2023/12/27

生と死の往来…助けられながら達成する最弱にして最強の神

大国主神に学ぶ日本人の生き方(3)一番弱いが、一番強い

大国主神はいったいどのような神様だったのか。出雲系の神々の1人である大国主神は、神話の中でどのような位置づけだったのか。「一番弱いけれども、一番強い」と鎌田氏は評する。また、生と死を行き来して、死からも力を得る神...

収録日:2023/08/08

追加日:2023/12/24

近代の超克への道…「多様性ある一元論」とポストモダン

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(7)近代の超克という課題

昭和10年代のいわゆる日本の全体主義は批判されがちだが、なぜそこに向かうことになったのかを冷静に見直す必要があると片山氏は語る。当時の「西洋の没落」の流れを受け、アジアや日本が自らの独自性を見出そうとした世界の趨...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/12/23

おみくじは「吉凶」だけでなく「和歌や漢詩」を読むのが本当

おみくじと和歌の歴史(1)おみくじは詩歌を読む

日本人にとって身近な「おみくじ」。しかし、その歴史を知る機会はあまり多くない。つい吉凶にばかり目が行きがちなおみくじだが、本当に受け取るべきメッセージはそこではないという。どういうことなのか。まず、おみくじの成...

収録日:2023/11/10

追加日:2023/12/20

ケア、エコロジー、ガバナンス、アート…現代へのヒント

大国主神に学ぶ日本人の生き方(2)大国主神の「4つの現代的意味」

われわれ現代の人間は大国主神について、どのような点を学べるのだろうか。大国主神の神話を通して得られる現代的意味として、鎌田氏は、ケア、エコロジー、ガバナンス、アートという4つの観点を提示する。けっして一方的ではな...

収録日:2023/08/08

追加日:2023/12/17

西洋の二元論と東洋の多様性ある一元論…岡倉天心の喝破

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(6)西洋の二元論か東洋の一元論か

戦時中に伊福部昭の音楽が多く取り上げられた背景には、日本全体をとりまく、ある傾向の影響もあった。それは、岡倉天心のような「アジアは一つ」とも似た一元論的な思想である。西洋の没落とともに浮上したこの思想とはいかな...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/12/16

なぜ仮名序で六歌仙を批評?ポイントは「さま」と社会性

『古今和歌集』仮名序を読む(6)六歌仙の先輩たち

古来、謎とされてきたのが「仮名序」で登場する六歌仙への批判めいた言葉である。六歌仙とは、『古今和歌集』の撰者から数えて50~80年ほど先輩にあたる、僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主の6人であ...

収録日:2023/07/05

追加日:2023/12/13

がんの告知を受けて大国主神のケアと自己回復力に共感した

大国主神に学ぶ日本人の生き方(1)大国主神のメッセージを現代に生かす

なぜ今、大国主神に注目すべきなのか。日本神話の中で、大国主神は2度も殺されて、周りに助けられてよみがえっている。しかも、一番苦しみ、痛み、嘆くはずなのだけども、嘆きの言葉は一切ない。また、様々な助けを得て国作りを...

収録日:2023/08/08

追加日:2023/12/10

2つの主題を対比する交響曲を超克し、1つの旋律で多様に

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(5)西洋音楽の型の超克

近代西洋では複数の要素を複雑に構成することがレベルの高い音楽だとされたが、「西洋の没落」が見え始めるとともにその傾向は見直され、1つのものを重視する方法に回帰していく。「複数の要素を構成する」とはどういうものか。...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/12/09

和歌には社会的な意義もあった…『古今和歌集』の思想とは

『古今和歌集』仮名序を読む(5)いにしへの歌

「仮名序」では「いにしへの歌」を通して歌の社会的意義が述べられる。『古今和歌集』が編纂された頃(900年頃)について、「仮名序」は「今の世の中は派手さを求め、人の心も移ろいやすくなってしまったがために、不実な歌、い...

収録日:2023/07/05

追加日:2023/12/06

西洋音楽の「異常な変拍子」と伊福部昭の「乗れる変拍子」

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(4)変拍子で音楽が生きる

伊福部昭の音楽の特徴として、変拍子を巧みに使っていることがある。変拍子をつかった作曲家は海外にも多くいるが、伊福部昭の曲とそれは何が違うのだろうか。そうした変拍子に対する考え方が、日本的なもの、アジア的なものを...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/12/02

和歌の6種の修辞(六義)とは?…漢詩と和歌の比較

『古今和歌集』仮名序を読む(4)6つのスタイル

「仮名序」では和歌の様式を6種に分け、それぞれの用例を挙げている。「そへ歌」は隠喩表現を用い、「かぞへ歌」は「物の名」の歌といわれるが、さまざまなものを並べあげる。「なずらへ歌」は縁語や掛詞を用い、「たとへ歌」も...

収録日:2023/07/05

追加日:2023/11/29

アイヌの即興的な歌や踊りのなかに見つけた「音楽の命」

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(3)アイヌコタンでの経験

日本の戦時中に多く演奏されたのが伊福部昭の「交響譚詩」である。日本の民謡をそのまま曲にしているというわけではなく、オリジナリティが高く、それこそ日本的ともいえる曲であるが、なぜそのような独創的な曲を作ることがで...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/11/25

難波津の歌、安積山の言葉…隠喩・直喩の「よそえる」表現

『古今和歌集』仮名序を読む(3)和歌の始まり

和歌の始まりとして、天の下照姫、地の素戔嗚尊(スサノオノミコト)が引かれ、天地開闢の神話時代に遡る始原が説き起こされる「仮名序」。さらに誰もが知る「難波津の歌」「安積山の言葉」が歌の父母として紹介されるのだが、...

収録日:2023/07/05

追加日:2023/11/22

日本のバイタリティと近代管弦楽の融合…伊福部昭の独創性

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(2)東洋が見直され始めた時代

チェレプニン賞で1位を獲得した伊福部昭。彼が作曲した「日本狂詩曲」は、日本の祭りのバイタリティと西洋近代のオーケストラの融合であった。民族音楽ではなく、世界のどこでも交響楽団と譜面があれば、日本の祭りが猛烈な音響...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/11/18

やまとうたは人の心を種として…「託す」表現の神秘的な力

『古今和歌集』仮名序を読む(2)和歌とは何か

「仮名序」の冒頭では、和歌の機序とその機能が説かれる。「人の心を種」として「多くの言葉」として茂ってきたのが歌であり、歌は「天地を動かす」力を持っているというのだ。こうした内容の表現に縁語や掛詞の技法をふんだん...

収録日:2023/07/05

追加日:2023/11/15

『古今和歌集』仮名序とは…日本文化の原点にして精華

『古今和歌集』仮名序を読む(1)日本文化の原点となった「仮名序」

「やまとうたは、ひとのこころをたねとして」と始まる『古今和歌集』の「仮名序」は、歴史を超えて人の心に響く名文として名高い。著者は撰者の一人である紀貫之。ここでは、日本最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の編纂宣...

収録日:2023/07/05

追加日:2023/11/15

映画『ゴジラ』の作曲家・伊福部昭、知られざる経歴を追う

伊福部昭で語る日本・西洋・近代(1)チェレプニン賞に輝いた無名の作曲家

いまや世界的に広く知られる映画『ゴジラ』のメインテーマを創った作曲家・伊福部昭。彼は、最初から作曲家として順風満帆な人生を歩んでいたわけではなかった。今回はまず、彼を取り巻く環境と、彼の名が知れ渡ることになった...

収録日:2023/09/28

追加日:2023/11/11

「駿河町と本町」の今昔…健康オタク徳川家康の町づくり

『江戸名所図会』で歩く東京~駿河町・本町(2)薬種店が連なる本町

開発の根本になるという意味が込められた本町には、民間の薬種店が連なった。まちづくりの中心に医療を据え、また民間の保護にまわった徳川家康の狙いはなんだったのか。講義後半ではロケに出向き、現在の本町通りと照らし合わ...

収録日:2023/06/07

追加日:2023/09/23

江戸の絶景スポット、駿河町に隠された徳川家康の思惑

『江戸名所図会』で歩く東京~駿河町・本町(1)富士山と商業の町、駿河町

『江戸名所図会』を手がかりに江戸時代の街並みや生活をひもとく本シリーズ。今回は、いわゆる城下町である、江戸の町人地、駿河町にスポットを当てる。徳川家康や庶民にとって神聖な存在である富士山と江戸を取り結ぶ重要な場...

収録日:2023/06/07

追加日:2023/09/16

築地市場の前身、日本橋魚河岸にみる江戸っ子の魚事情

『江戸名所図会』で歩く東京~日本橋(2)「江戸三千両」の日本橋魚河岸

『江戸名所図会』をつぶさに見ていくと、江戸時代当時の江戸の様子がよくわかる。第1話に引き続き日本橋を取り上げる今回は、魚市場にフォーカスする。日に1億円を売り上げるとも言われた日本橋魚河岸の活況ぶりから、当時の魚...

収録日:2023/06/07

追加日:2023/09/09

徳川家康と江戸の町づくりー江戸時代の「日本橋」の姿とは

『江戸名所図会』で歩く東京~日本橋 (1)日本橋に見る徳川家康の手腕

江戸時代のまちづくりや人々の暮らしを振り返るとき、その助けになるのが江戸時代後期に書かれた地誌『江戸名所図会』(えどめいしょずえ)だ。当時の江戸の様子を収めた貴重な資料である『江戸名所図会』から江戸時代をひもと...

収録日:2023/06/07

追加日:2023/09/02

上杉鷹山やド・ゴール元大統領に学ぶ、食料自給率を上げる方法

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(7)自給率確保への道

質疑応答の掉尾としての「自給率確保のために日本が力を入れるべき食材は?」の質問が、小泉氏の尊敬するド・ゴール、上杉鷹山、そして矢羽田正豪氏の業績へとつながった。答えは「農家が潤う農業」をすれば、自給率問題は解消...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/05/20

納豆1パックでご飯を3膳…一汁一菜とお酒の極意&愉しみ

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(6)小泉流「一汁一菜」決定版

質疑応答の2話目では、「発酵食品やお酒の菌体は腸まで届いているのか」「和食の調理法として、最も健康にいいものは何か」に続いて、「小泉流『一汁一菜』決定版は?」という質問が飛び出した。味噌汁とご飯で「一汁」。小泉氏...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/05/13

「発酵はマジックだ」心も体も豊かにする発酵食品のアレンジレシピ

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(5)納豆から蕪村、鮒寿司からアイスまで

ウェビナー終了後、視聴者から多くの質問が寄せられた。ここでは「発酵食嫌いの人にも、発酵食は摂らせるようにしたほうがいいのか」「鮒寿司の<飯>の部分には、どんな栄養が含まれているのか」の質問から、納豆汁をうたった...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/05/06

「食乱れて、民族滅ぶ」今こそ和食に注目すべきわけ

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(4)日本の遺産を守れ

発酵食による免疫増進という素晴らしい伝統を持ってきた日本人は、納豆汁のようなすぐれたスタミナ食を生み出し、日本酒を伝えてきた。しかし、ここ数十年で激増した肉食の脅威は、世界遺産たる和食の牙城を揺さぶっている。小...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/04/29

味噌で免疫力を高める!無限の可能性を秘める発酵食品

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(3)発酵食品と免疫

驚くべき実験がある。餌に含まれる物質Xの有無によって、放射能被曝したネズミの細胞蘇生率が大きく違うというのだ。免疫力を高める物質Xの正体は、味噌。日本人なら誰もがなじんでいる食材だ。味噌に免疫力を高める効果をもた...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/04/22

肉と野菜を一緒に食べるわけ―免疫メカニズムと和食の関係性

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(2)和食は免疫食事

世界に「免疫食事としての和食」を提唱している小泉武夫氏。免疫を高めるのに必要なのは、繊維、発酵食品、菌体の摂取だということで、米・スタンフォード大学の研究者も同様の研究を進めている。今回は免疫のメカニズム、およ...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/04/15

日本人は地球上最もベジタリアンだった?和食の7つの基本

和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(1)和食の特徴と日本人

ユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録されたのは、大きな話題になった。国の「日本食文化の世界遺産登録に向けた検討会」委員として尽力された小泉武夫氏に、和食の魅力の真髄を伺う。「良い水での調理」「心と体のための食事...

収録日:2023/01/24

追加日:2023/04/08

日本的な良さ…『万葉集』には翻訳文学の側面もある

万葉集の秘密~日本文化と中国文化(4)最大の翻訳文学

『万葉集』は最大の翻訳文学であると上野氏は言う。日本には外来のものが多いが、それをしっかり学び、長い時間をかけて日本のものにしていくところに日本文化の良さがある。『万葉集』においても、同様で中国文化の影響を受け...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/04/04

日本の歌を大切にしよう…中華文明の影響と脚下照顧の教え

万葉集の秘密~日本文化と中国文化(3)グローバル・スタンダードと脚下照顧

『万葉集』は中華文明の影響を受けている。実際、当時の日本はグローバル・スタンダードである中華文明の知識を得、阿倍仲麻呂をはじめとした知識人たちを排出したのだ。しかし、このままではいつまでたっても自分たちの言葉で...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/03/28

日本的+中国的…両面あわせ持つ歌集が『万葉集』

万葉集の秘密~日本文化と中国文化(2)『万葉集』という歌集のあり方

日本の古代文化である『万葉集』にはいろいろな漢語、漢詩が登場する。大伴旅人の「酒をほめる歌」や山上憶良の長文などがそうだが、これは『万葉集』の中に中国文化が色濃くあるということを示している。しかし、それだけでは...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/03/21

『万葉集』はいかなる歌集か…日本のルーツと中国の影響

万葉集の秘密~日本文化と中国文化(1)万葉集の歌と中国の影響

4516首、全20巻からなる『万葉集』は日本最古の歌集として知られているが、具体的にどのような性質をもつ書物なのだろうか。詠まれた歌の内容を見ても日本文化のルーツがそこにあるのは確かだが、丁寧に見ていくと中国文明の影...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/03/14

柳田國男『遠野物語』に感銘、折口が説いた「生活の古典」

折口信夫が語った日本文化の核心(4)折口信夫の「戦後のメッセージ」

日本人は明治期に日本が近代化する過程で、自分たちに文化があるのか疑問を持つようになる。そうした中、外国の文化に触れることで日本を自覚する岡倉天心や新渡戸稲造のような青年たちも現れる。一方、日本人の生活を見直すこ...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/01/16

寅さんも水戸黄門も…「ほかひびと」が伝承した貴種流離譚

折口信夫が語った日本文化の核心(3)貴種流離譚と型の文化

日本の物語の多くは古来から「貴種流離譚」といい、偉い人が流浪の旅を続ける苦難の物語である。折口信夫は、そうした物語を伝承したのは自らも流浪の民だった「ほかひびと」だと指摘している。さらに語りには必ず弦楽器を伴い...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/01/09

なぜ大晦日におせち料理を食べてはいけないか?神様の来訪

折口信夫が語った日本文化の核心(2)宗教文学発生説と「依代」

折口信夫は日本文学について、非常に早い段階から5音句と7音句から成る「律文学」であることに気づいた。これが神とコミュニケーションするための一つの約束事で、そこから日本の文学が発生したと考えた。そこで折口信夫が取っ...

収録日:2022/09/13

追加日:2023/01/02

「まれびと」とは何か?折口信夫が考えた日本文化の根源

折口信夫が語った日本文化の核心(1)「まれびと」と日本の「おもてなし」

折口信夫の学問は、大きな見取り図のようなものがあり、それが円を描いているのが特徴である。その学問は、あらゆる文化の根源を「生活」に置いている。例えば「もてなす」という文化は、お祭りが「常世」から来る「まれびと」...

収録日:2022/09/13

追加日:2022/12/26

「国生み・国作り・国譲り・国治め」と「むすひ」の力

日本神話の基本を知る~世界・人間・文化のはじまり

日本神話とはどのような構造・内容なのだろうか。「国生み・国作り・国譲り・国治め」という起承転結のストーリーで進んでいくというが、そこにはどのような神が関わり、そのような話が展開されていくのか。『古事記』『日本書...

収録日:2022/03/29

追加日:2022/08/11

困難なときにこそ立ち返るべき聖徳太子の理想と古典の知恵

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人(6)古典に蓄積された知

聖徳太子への憧れは政治にも生かされたが、旅などを通じてその徳に触れ、自分を磨くチャンスも与えてくれる。このような「古典」を知っておくことは、人生を生きていく上で大きな力となる。日本社会全体が困難に当たっている現...

収録日:2021/06/04

追加日:2021/08/20

古代国家が理想としたのは聖徳太子の「徳治政治」

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人(5)聖の徳

聖徳太子の歌には後日談がある。太子があわれみをかけた行旅人は、死体を残さず消えていた。そう聞いた太子は「神様だったのかもしれない」という。聖を知る太子はまさに聖だと世の人は畏れかしこんだ。そのような太子の徳は、...

収録日:2021/06/04

追加日:2021/08/13

聖徳太子は歌によって問いかけた人である

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人(4)姓名・食事・衣服・歌を与える意味

聖徳太子の歌の背景には、飢えて倒れた旅人に寄り添い、姓名を問い、食事、衣服、歌を与えたという経緯があった。「姓名を問う」とは、相手を尊重することの第1番目にある。では歌を与えること、人に思いのこもった声をかけるこ...

収録日:2021/06/04

追加日:2021/08/06

『日本書紀』で伝えられた聖徳太子と歌の物語

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人(3)歌の背景としての物語

歌は感情の吐露だから、その歌が出てきたときの背景として、物語がある。物語とは、亡くなった人の言動を語り伝えることも指すのだが、その語りによって人はよみがえり、それが供養につながるのである。『万葉集』所載の聖徳太...

収録日:2021/06/04

追加日:2021/07/30

『万葉集』に収載されている聖徳太子の歌とは

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人(2)伝説上の人物・上宮聖徳皇子の歌

『万葉集』には聖徳太子の歌も収載されている。編纂された8世紀の半ば頃には伝説上の人物となっていた彼は、そこでは「上宮聖徳皇子」という言い方をされている。その歌が巻の三にある「家ならば 妹が手まかむ 草枕 旅に臥や...

収録日:2021/06/04

追加日:2021/07/23

聖徳太子と日本人…「実在しなかった」説の真相とは?

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人(1)日本人の憧れ

2021年は聖徳太子の1400回忌にあたる。彼が創建したとされる法隆寺では100年に一度の法要が営まれ、夢殿本尊救世観音像などの特別開扉も始まっている。彼はなぜ千年の時を超えた強い憧れや尊敬の的なのか。また、「実在しなかっ...

収録日:2021/06/04

追加日:2021/07/16

「三部の本書」と『古語拾遺』の特徴と面白さに迫る

世界神話の中の古事記・日本書紀(9)四書四様の面白さ

長らく『日本書紀』が国家の公式文書であった一方、『古事記』が注目されるようになったのは江戸時代、本居宣長によってであるとされている。だが、『古事記』も『日本書紀』も、それ以前にも読まれていたのではないかと語る鎌...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/06/02

『古事記』をめぐる謎…仏教の記述ゼロ?偽書説の真実は?

世界神話の中の古事記・日本書紀(8)『古事記』の信憑性

『古事記』を読むと、冒頭の壮大なストーリー性に比べ、崇峻天皇や推古天皇などの記述が少ないなど当時の現代史に関しては非常に手薄になっている。ある意味で、非常に不思議なアンバランスさである。また、『古事記』は偽書説...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/05/26

藤原氏は『古事記』をサポートする家だったのではないか

世界神話の中の古事記・日本書紀(7)国家の正統性はどこにあるのか

『古事記』と『日本書紀』の違いの1つは、国譲りの記述にあると鎌田氏は言う。『古事記』では国譲りで壮大な物語が描かれ、『日本書紀』では非常にあっさりとした記述に留まる。その理由はいったい何だろうか。一国の歴史を考え...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/05/19

『日本書紀』ではなぜ出雲神話がカットされているのか

世界神話の中の古事記・日本書紀(6)出雲神話をめぐる古事記・日本書紀の違い

『古事記』には国生みから国づくりまでのプロセスの中に、スサノオ、オオクニヌシの波乱万丈の物語、つまり「出雲神話」と呼ばれる部分がとても手厚く描かれている。一方、『日本書紀』はその部分がカットされている。スサノオ...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/05/08

スサノオなしに日本の祭も歌もなかった

世界神話の中の古事記・日本書紀(5)『古事記』の中のスサノオ像

スサノオはスクラップ・アンド・ビルド、つまり世界を展開させていく破壊的な役割を果たすと同時に、世界をつくり上げていく役割も果たす、一番のキーとなる神様だと鎌田東二氏は言う。また、「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/05/01

『古事記』『日本書紀』のスサノオの位置づけと重要性

世界神話の中の古事記・日本書紀(4)スサノオの重要性

『古事記』『日本書紀』を細かくみていくと、どのような違いがあるのだろうか。『古事記』は国生み、国づくり、国譲り、国治めという流れで、いわゆる国家ができあがる物語だ。そうした物語の大きな流れは、『日本書紀』もおお...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/04/24

『日本書紀』に見る日本の忖度文化の原型

世界神話の中の古事記・日本書紀(3)談合の国の「史書」と「秘書」

オペラ的な物語性のある『古事記』に対し、記録的な性質の『日本書紀』。この『日本書紀』を見ていくと、さらに”日本らしさ“が浮かび上がってくる。鎌田東二氏が「日本の忖度文化の原型」「談合」と述べる『日本書紀』の性質と...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/04/14

『古事記』と『日本書紀』の大きな違い…その神話と構造

世界神話の中の古事記・日本書紀(2)『古事記』と『日本書紀』の違い

人間と神との距離感が非常に近い日本神話。その日本神話の代表的なものが『古事記』『日本書紀』であるが、この2作は全く性質が異なるものだと鎌田東二氏は言う。『古事記』と『日本書紀』は、どのような点がどのように異なるの...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/04/07

世界神話と日本神話の違いの特徴は「人間の格づけ」にある

世界神話の中の古事記・日本書紀(1)人間の位置づけ

日本神話の特徴とはいったい何だろうか。世界神話と比べた際にもっとも大きな違いは、「人間の格づけ」である。では世界神話の中での人間の位置づけ、さらには日本神話の中での人間の位置づけは、どのようなものだろうか。(全9...

収録日:2020/10/05

追加日:2021/03/31

世阿弥が能に復活させたのは日本の伝統的なライブ感

日本文化を学び直す(8)世阿弥と夢幻能

世阿弥を語るのに欠かせないのが夢幻能である。夢幻能にはワキとシテが登場するが、そこでは霊力、アニマが時空間を支配し、あの世とこの世の境を断ち切って観客を巻きこんでいく。ドラマとはそのような縄文から受け継がれてき...

収録日:2020/02/05

追加日:2020/11/04

世阿弥に自分の夢を全部託した父・観阿弥の戦略眼

日本文化を学び直す(7)観阿弥と世阿弥

縄文の持つエネルギー、その霊力が日本文化として噴出するときがあると田口佳史氏は言う。そこで今回取り上げるのは、日本文化の集大成者である世阿弥だ。世阿弥がその力を将軍のそばに上がって発揮したのは、実は父・観阿弥の...

収録日:2020/02/05

追加日:2020/10/28

本歌そっくりだが知れば知るほど際立つ藤原雅経の歌の工夫

和歌のレトリック~技法と鑑賞(6)本歌取り:その2

和歌のレトリック「本歌取り」についてのレクチャー後編、今回は百人一首の中から2首を、それぞれの本歌とともに取り上げる。なかでも藤原雅経の歌「み吉野の山の秋風さ夜ふけて故郷寒く衣うつなり」」には、「本歌と大差ない」...

収録日:2019/06/17

追加日:2020/02/18

忍者の末裔は江戸時代、大奥の事務官もしていた

「忍者」とは何か(5)忍術の道具と「忍者の末裔」の仕事

江戸時代の忍術書には忍びの道具について書かれているが、なかには「水蜘蛛」のようにこれまで漫画などで描かれてきたイメージとは違った使い方をするものもある。そうしたことが分かると、「実際の忍者はこうだった」と夢を壊...

収録日:2019/08/27

追加日:2020/02/13

藤原定家が完成した「本歌取り」は古歌への恋

和歌のレトリック~技法と鑑賞(6)本歌取り:その1

和歌のレトリックについて解説するシリーズ講義。6つ目のレトリックは「本歌取り」だ。この技巧を完成したのは藤原定家であるため、百人一首には本歌取りの歌が多く収められている。では本歌取りとは何か。皆の共有財産となって...

収録日:2019/06/17

追加日:2020/02/11

大久保彦左衛門の『三河物語』が伝える伊賀忍者の役割

「忍者」とは何か(4)伊賀者の役割と忍びとしての使命

実際に伊賀、甲賀の忍者はどのように戦っていたのか。江戸時代初期に書かれた『三河物語』などを見ると、彼らはまず突撃をして戦況の打開を図る役割を担っていたことが分かる。また、彼らは姿を現わして情報収集を行う「陽忍」...

収録日:2019/08/27

追加日:2020/02/06

紫式部が友を思い詠んだ歌…和歌における縁語の効果

和歌のレトリック~技法と鑑賞(5)縁語:その2

和歌のレトリックの1つ、縁語についてのレクチャーの後編。今回紹介する藤原公任、紫式部、小式部内侍、藤原基俊の歌は、いずれも縁語を駆使した非常に技巧的に優れたものばかりだ。相手への称賛や友情、自らの無実の証明や複雑...

収録日:2019/06/17

追加日:2020/02/04

伊賀・甲賀に忍者が多い理由とは

「忍者」とは何か(3)伊賀・甲賀に忍びが多い理由

伊賀・甲賀地域は山城が多いという地理的要因から近隣の大名も攻めにくく、小さな武士集団が乱立していた。天正伊賀の乱で伊賀勢は織田信長に滅ぼされるが、逃れてきた者たちのなかで特殊技能を持つ忍者たちが下級武士団として...

収録日:2019/08/27

追加日:2020/01/30

百人一首に多く使われている「縁語」というレトリックとは

和歌のレトリック~技法と鑑賞(5)縁語:その1

今回紹介する和歌のレトリックは、百人一首に多く使われている「縁語」である。縁語とは、文脈を超えて複数の言葉に関係を持たせる技巧だが、そのうちのある言葉が掛詞として使われるケースが多い。それゆえ、凝りに凝った表現...

収録日:2019/06/17

追加日:2020/01/27

戦国時代の「忍び」とはどのような存在だったのか

「忍者」とは何か(2)「忍び」技術を持った専門集団

黒装束に十字手裏剣を投げるといった一般的な忍者のイメージは、実は江戸時代後期につくられたもので、実像とは異なっている。実際の忍者は、情報探索や斥候、奇襲、守衛など特殊任務に就いていた足軽で、彼らはその土地と結び...

収録日:2019/08/27

追加日:2020/01/23

わが身と場が運命的に重なるものとして使うのが掛詞

和歌のレトリック~技法と鑑賞(4)掛詞:その2

今回、百人一首の中から紹介する和歌は、いずれも大変技巧的に凝ったものだ。私たちは「技巧的」というと表面的で心がこもらないと思いがちだが、和歌のレトリックは気持ちをきれいに包装して相手にわたすような技法だと渡部泰...

収録日:2019/06/17

追加日:2020/01/22

「忍者」は戦後の呼び方…海外の忍者ブームと史実の差は?

「忍者」とは何か(1)日本文化としての忍者

大学組織としては世界的にも珍しい国際忍者研究センターを持つ三重大学。その准教授・高尾善希氏が、「忍者とは何か」について解説する。忍者は映画などのフィクションの影響もあり、海外で非常に人気がある。しかし、内側、外...

収録日:2019/08/27

追加日:2020/01/17

「掛詞」ー和歌の代表的なレトリックの魅力

和歌のレトリック~技法と鑑賞(4)掛詞:その1

渡部泰明氏が百人一首を例にとりながら、代表的な和歌のレトリックについて解説するシリーズレクチャー。今回取り上げるのは「掛詞」について。掛詞は単に言葉のしゃれというものではなく、わが身の在り方や心情と、場や風景、...

収録日:2019/06/17

追加日:2020/01/13

知識を知性に変えるために必要な「変容」とは

世界の語り方、日本の語り方(9)質疑応答

知識を知性に変える「変容」とは、どのようなことを指すのか。また、世阿弥の記した「初心」とは。講演後に上がったいくつかの質問をもとに、思考と見識の共同体験がより深められていった。(2019年2月14日開催日本ビジネス協会...

収録日:2019/02/14

追加日:2019/08/27

菅原道真や在原業平の和歌にみる見立ての役割

和歌のレトリック~技法と鑑賞(3)見立て:その2

見立ては表現を膨らませるテクニックでしかないのか。渡部泰明氏は、単なる技術としての見立てという見方から離れて、ある二つの役割を強調する。それはどのような役割なのか。菅原道真や在原業平の和歌を取り上げながら解説す...

収録日:2019/03/11

追加日:2019/06/29

古今和歌集の時代に発展した「見立て」…その意味と技法

和歌のレトリック~技法と鑑賞(3)見立て:その1

ある対象を異なるものに見立てるというレトリックは、劇的な空間を演出し、対象を芝居がかった表現で讃嘆するものである。「見立て」という技術が織りなす臨場感あふれる讃嘆に彩られた和歌の世界を、2話にわたって紐解いていこ...

収録日:2019/03/11

追加日:2019/06/29

和歌における序詞の役割と意味は「呪文」?

和歌のレトリック~技法と鑑賞(2)序詞:その2

和歌の中で序詞はどのような役割を担っているのだろうか。渡部泰明氏は、和歌における呪文としての役割を提唱する。呪文とはいったいどういうことなのか。前話に続き、序詞について解説する。(全12話中第4話)

収録日:2019/03/11

追加日:2019/06/23

枕詞よりも長く、使い方が固定的でない序詞

和歌のレトリック~技法と鑑賞(2)序詞:その1

和歌のレトリックとしては、枕詞よりも耳慣れないであろう序詞。大きく3類型に分かれるというが、どのような方法で、どのような効果を生むのか。今回も2話に分けて具体的に説明し、古代人の考え方を序詞の役割とともに紐解いて...

収録日:2019/03/11

追加日:2019/06/23

枕詞は畏敬を表わす呪文?…和歌の中での役割と効果とは

和歌のレトリック~技法と鑑賞(1)枕詞:その2

枕詞はいったいどのような言葉を修飾し、和歌の中でどのような役割を担っているのだろうか。「あしひきの」や「たらちねの」など実例をいろいろと挙げながら、神様や信仰の対象を崇敬するなど枕詞の役割を解説する。(全12話中...

収録日:2019/03/11

追加日:2019/06/15

ぬばたまの、あしひきの……不思議な「枕詞」の意味は?

和歌のレトリック~技法と鑑賞(1)枕詞:その1

日本古来の詩の形式である和歌。しかし、その中身について詳しく知っている人は少ないのではないだろうか。渡部泰明氏が和歌のレトリックについて解説するシリーズレクチャー。第一弾である今回は枕詞についてで、その知られざ...

収録日:2019/03/11

追加日:2019/06/15

元号「令和」の出典『万葉集』「梅花の歌の序文」とは

「令和」の出典「梅花の歌三十二種の序文」を読み解く

元号「令和」。今上天皇の生前退位に伴い、ご健在のもと改元が行われたのは近代国家になってからは初めてのことであった。また、漢籍からではなく、日本の古典である『万葉集』から文字が選定されたのも、記録上は初めてのこと...

収録日:2019/04/06

追加日:2019/04/16

岡倉天心の思想は現代でどういう意味を持つか?

岡倉天心『茶の本』と日本文化(6)岡倉天心の現代性

『茶の本』を通過したわれわれは、岡倉天心の思想を現代にどう生かすかを考えねばならない。東京女子大学名誉教授の大久保喬樹氏は、天心が最後に残したオペラ「白狐」をもとに、天心の最晩年の思想とその現代における意味を紹...

収録日:2018/05/22

追加日:2018/07/01

東洋では西洋と違い、自然の力を重視する

岡倉天心『茶の本』と日本文化(5)自然にゆだねる

『茶の本』第五章は「芸術鑑賞」、第六章は「花」である。ここに共通するテーマは「相手」。芸術や華道において、相手に自分を預けて委ねる大切さとは、どういうことなのだろう。東京女子大学名誉教授の大久保喬樹氏にご案内い...

収録日:2018/05/22

追加日:2018/07/01

茶室建築「数寄屋」にある三つの意味

岡倉天心『茶の本』と日本文化(4)茶室と茶会

岡倉天心の『茶の本』第四章は、「茶室」と題されている。茶室の構造が持つ趣向は、西洋建築が持つ壮麗さとも日本の寺院建築の重厚さとも正反対の極致を示す。その真髄について、東京女子大学名誉教授の大久保喬樹氏にご案内い...

収録日:2018/05/22

追加日:2018/07/01

茶の哲学のベースにある老荘思想

岡倉天心『茶の本』と日本文化(3)茶の歴史と老荘思想

東京女子大学名誉教授の大久保喬樹氏が明治の美術運動家・岡倉天心と著書『茶の本』について解説。第3話では『茶の本』の第2章と第3章を取り上げる。茶の文化は禅僧により中国から日本に渡り、室町期に大きく発展した。天心は茶...

収録日:2018/05/22

追加日:2018/07/01

『茶の本』の背景にあった激動と争いの時代

岡倉天心『茶の本』と日本文化(2)Teaismに見る日本文化

東京女子大学名誉教授の大久保喬樹氏が明治の美術運動家・岡倉天心と著書『茶の本』について解説。第2話では『茶の本』第1章を取り上げる。茶は中国から日本に渡り15世紀に茶道という形に高められた。その世界観を表すために天...

収録日:2018/05/22

追加日:2018/07/01

岡倉天心の『茶の本』…世界に向けた日本伝統文化の発信

岡倉天心『茶の本』と日本文化(1)岡倉天心の生涯

東京女子大学名誉教授の大久保喬樹氏が明治の美術運動家・岡倉天心の世界観、自然観を『茶の本』を通して解説する。天心は、幼少期より外国文化をたしなむ一方で、日本の伝統文化の重要性を説き、欧米の近代文化一辺倒であった...

収録日:2018/05/22

追加日:2018/07/01

藤原定家が生涯の一首として取り上げた理由

百人一首の和歌(5) 藤原定家

東京大学大学院人文社会系研究科教授の渡部泰明氏による百人一首に関するシリーズレクチャー。最終話では百人一首の選者とされる藤原定家が自身の歌として選んだ一首を取り上げる。定家自選というだけあって、その歌は多くの示...

収録日:2018/04/02

追加日:2018/06/30

百人一首の皇嘉門院別当の歌は奇跡的なまでに技巧的

百人一首の和歌(4)皇嘉門院別当

東京大学大学院人文社会系研究科教授の渡部泰明氏による百人一首に関するシリーズレクチャー。今回取り上げる皇嘉門院別当は在原業平、和泉式部と比して知名度は圧倒的に劣る。また、歌人としても当代随一の実力派というほどで...

収録日:2018/04/02

追加日:2018/06/25

和泉式部の『百人一首』の歌は最も情熱的

百人一首の和歌(3)和泉式部

東京大学大学院人文社会系研究科教授の渡部泰明氏が百人一首の和歌について解説するシリーズレクチャー。第3回では、日本史上最大級の女性歌人ともいえる和泉式部の歌を取り上げる。渡部氏は、百人一首に選ばれた情熱的な一首に...

収録日:2018/04/02

追加日:2018/06/23

在原業平の一首が背負う「物語」とは?

百人一首の和歌(2)在原業平

いくつもの謎を抱える日本古典の代表『百人一首』を、日本文学研究者で東京大学大学院人文社会系研究科教授の渡部泰明氏に案内いただくシリーズレクチャー。第2回からは個別の歌人と選ばれた作品の謎に迫っていく。今回は、美男...

収録日:2018/04/02

追加日:2018/06/18

『百人一首』の歌が選ばれた理由とは?今も残る3つの謎

百人一首の和歌(1)謎の多い『百人一首』

漫画「ちはやふる」の影響で、若い世代にもブームを続ける『百人一首』。日本人なら誰もが知っている古典の代表作品だが、「実は謎がたくさん隠されている」という説もある。奥深い『百人一首』の和歌について、日本文学研究者...

収録日:2018/04/02

追加日:2018/06/16

日本の政治経済を真に理解するにはその文化を知ることだ

日本 呪縛の構図~日本の重要性と懸念(3) 日本文化の特色(通訳版)

在日40年を誇る筑波大学名誉教授R・ターガート・マーフィー氏は、日本の政治経済を真に理解するには日本文化にも精通しなければならないと強調する。マーフィー氏から見た日本文化の特色は、「まじめさ」と「共同体意識」にある...

収録日:2016/12/06

追加日:2017/02/16

日本の政治経済を真に理解するにはその文化を知ることだ

日本 呪縛の構図~日本の重要性と懸念(3) 日本文化の特色(英語版)

在日40年を誇る筑波大学名誉教授R・ターガート・マーフィー氏は、日本の政治経済を真に理解するには日本文化にも精通しなければならないと強調する。マーフィー氏から見た日本文化の特色は、「まじめさ」と「共同体意識」にある...

収録日:2016/12/06

追加日:2017/02/16

横綱審議委員会メンバーが語る「稀勢の里の横綱昇進」

稀勢の里、横綱昇進への道

稀勢の里は2017年大相撲初場所で優勝し、横綱昇進を決めた。横綱審議委員会メンバーでもある歴史学者・山内昌之氏が、横綱昇進前6場所のデータから稀勢の里の強さを分析。山内氏の一相撲ファンとしての素顔ものぞかせつつ、稀勢...

収録日:2017/01/26

追加日:2017/02/03

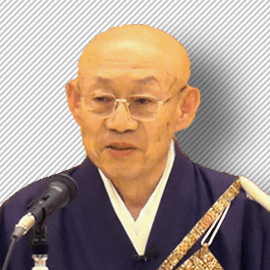

「無財の七施=七つの施し」で身につく菩薩の精神とは?

東大寺建立に込められた思い(7)「無財の七施」

聖武天皇が目指した菩薩は、現代でも可能なものだ。東大寺長老・北河原公敬氏はそう語る。そのために必要なのは、見返りなど期待せず、他者に手を差し伸べることだ。それは毎日の、ほんの少しの心掛けでよい。東大寺建立の思い...

収録日:2016/03/08

追加日:2017/01/07

東大寺建立に協力した人数は、当時の日本人の約半数!

東大寺建立に込められた思い(6)大国家プロジェクト

東大寺の建立には、なんと当時の日本人の約半数が関わっていた。これほどの一大プロジェクトはそうあるものではない。東大寺長老・北河原公敬氏の解説が物語るように、東大寺はまさに国力を結集して完成したものだった。多くの...

収録日:2016/03/08

追加日:2016/12/31

東大寺は「勧進帳」でも話題!復興に力を尽くした源頼朝

東大寺建立に込められた思い(5)「一枝の草」を持て

聖武天皇が東大寺の建立で呼び掛けたのは、心からの誠意を持ってそこに参加せよということだった。そうであれば、たとえ微々たる力しか提供できなくても構わない。ここに、東大寺建立の大きな意義があったと、東大寺長老・北河...

収録日:2016/03/08

追加日:2016/12/24

菩薩の心が現代社会から薄れた一因は戦後の民主主義にある

東大寺建立に込められた思い(4)建立を支えた知識

現代の日常生活で、他人に手を差し伸べることが減ったのは、困っている人と自分とが無関係だからだ。しかし東大寺の建立を呼び掛けた聖武天皇が目指すのは、他者を思いやる菩薩の精神を行き渡らせることだった。そのために聖武...

収録日:2016/03/08

追加日:2016/12/17

東大寺大仏建立の理由ー聖武天皇のいう「菩薩の精神」とは

東大寺建立に込められた思い(3)あまねく発展を願う

大仏造立の際に聖武天皇が出した詔では、何が語られているのか。東大寺長老・北河原公敬氏が解説する。聖武天皇は、自らを菩薩になぞらえ、この世の全てを慈しもうとした。菩薩とは、自分以外のものにも手を差し伸べ、一緒に救...

収録日:2016/03/08

追加日:2016/12/10

東大寺の昔の宗派は八宗兼学ー最高の仏教大学としての歴史

東大寺建立に込められた思い(2)この世を蓮華蔵世界に

東大寺長老・北河原公敬氏によれば、東大寺はもともと、様々な宗派について学ぶ場所だった。そんな東大寺の建立を、聖武天皇が思い至った理由は、ある講義だった。その講義に感銘を受けた聖武天皇は、そこで展開された蓮華蔵世...

収録日:2016/03/08

追加日:2016/12/03

東大寺には大仏開眼以来1200年以上続く修二会の行法がある

東大寺建立に込められた思い(1)千二百年有余の伝統

東大寺長老である北河原公敬氏が、大仏造立の歴史的背景、そして発願した聖武天皇の「思い」を語る。東大寺では創建以来、修二会の行法が途切れることなく続けられてきた。今年(2016年)で1265回目を数える。修二会で祈るのは...

収録日:2016/03/08

追加日:2016/11/26

「日没する処の天子」と書かれても煬帝が激怒しない理由

法隆寺は聖徳太子と共にあり(8)古代史の眺め方

「日没する処の天子」と書かれても、中国の皇帝は怒らなかった。その謎を解くには、この文言の前に書かれた部分を読解し、そして当時の国際情勢と突き合わせなければならない。法隆寺管長・大野玄妙氏が、学校では教えてくれな...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/11/19

フェノロサと岡倉天心の「初の夢殿開帳」は実はねつ造?

法隆寺は聖徳太子と共にあり(7)日本古代史の謎に迫る

なぜ聖徳太子は皇太子のままであり、天皇になれなかったのか。誰もが抱くであろうこの問題に、法隆寺管長・大野玄妙氏がいくつかの可能性を示す。一つ目は、日本のみならず中国や朝鮮でも見られた、「女性」政権の潮流だ。二つ...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/11/12

法隆寺のお釈迦様は聖徳太子がモデル!生存中に造形が開始

法隆寺は聖徳太子と共にあり(6)「和」を広げる法隆寺

法隆寺にある仏像は、実は聖徳太子をモデルにしている。しかもそれは、彼がまだ生きている間につくられ始めた。法隆寺管長・大野玄妙氏は、こうした仏像作成法が中国に由来するものであると述べる。仏教には、教えが表面的に伝...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/11/05

焼失した法隆寺を再建したのは誰か? 歴史の謎に迫る!

法隆寺は聖徳太子と共にあり(5)法隆寺最大のミステリー

法隆寺には未だに多くの謎が残されている。その中で最大のミステリーは、「誰が消失した法隆寺を再建したのか」というものだ。法隆寺管長・大野玄妙氏によれば、聖徳太子の行ったある行為が、法隆寺再建のカギとなった。そして...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/10/29

仏国土は水平的世界だが「浄土に登る」―日本的仏教観

法隆寺は聖徳太子と共にあり(4)仏国土はどこにあるか

私たち日本人は、外からの諸物をそのまま受け入れるのではなく、自分たちの基準に従って取捨選択し、自分たちに都合よく組み上げてしまうことを得意とする。そしてそれは、典型的な経典解釈すら、日本風にアレンジしてしまうこ...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/10/22

「和を以て貴し」とした聖徳太子の理想的社会像とは何か

法隆寺は聖徳太子と共にあり(3)「みんな一緒に」の精神

どちらか一方ではなく、仏も神も両方大事にする。一神教の信者からすれば信じ難いこの感覚こそ、多様性と調和を重んじる日本独特の宗教性を示していた。法隆寺管長・大野玄妙氏は、多様性も含めて「和」を強調した聖徳太子の発...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/10/15

聖徳太子は「皇太子」だったことを忘れてはならない

法隆寺は聖徳太子と共にあり(2)神と仏の二人三脚体制

聖徳太子は仏教を日本に取り入れ、そして広めた。そう教えられてきた聖徳太子像に対し、法隆寺管長・大野玄妙氏は注意を促す。聖徳太子について考える上でまず重要なのは、彼が皇太子であることだ。すなわち彼本来の仕事は、日...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/10/08

聖徳太子が提唱した「和」と中国の「和」の大きな違いとは

法隆寺は聖徳太子と共にあり(1)無条件の「和」の精神

日本人ならば誰もが、法隆寺を建てたのは聖徳太子だと知っている。しかし、法隆寺と聖徳太子の関係は、私たちが想像している以上に深く、また謎のままの部分も多い。聖徳太子が残した法隆寺は、現代に生きる私たちに何をもたら...

収録日:2016/03/09

追加日:2016/10/01

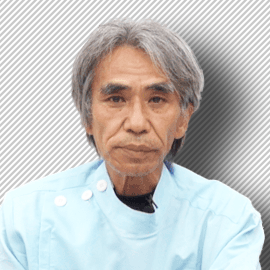

義足がチャームポイント、かっこいい…日本から世界へ発信

義足を魅せる!ー義足モデルによるファッションショー開催

義肢装具士・臼井二美男氏の活動はスポーツだけでなく、ファッションの分野にも広がっている。今年7月には、昨年に続き能登半島の中能登町で「切断ビーナスショー」と題した義足のモデルによるファッションショーが開催された...

収録日:2016/07/19

追加日:2016/09/08

伝統木造建築はいま都市で必要な建物ではない

都市木造の可能性~木造ビルへの挑戦(1)木造建築の歴史と現在

「これからの都市部の大型木造建築は、日本の長い歴史の中で類を見ないものになるだろう」と、東京大学生産技術研究所教授・腰原幹雄氏は語る。いったいどのような木造建築が増えていくのか。シリーズ「都市木造の可能性」第1回。

収録日:2015/10/06

追加日:2016/01/28

松下幸之助が語った「反省」の重要性

松下幸之助を語る(4)「自己観照」と日本の伝統精神

松下幸之助がよく言っていたのは「自己観照」、すなわち自分を見つめることの重要性だったと、幸之助の側近で参議院議員の江口克彦氏は語る。よいことも悪いことも含め反省することが大切だ。これは日本の伝統精神そのものだと...

収録日:2015/09/29

追加日:2015/12/07

日本の商業捕鯨はなぜダメなのか?捕鯨禁止と食文化

ニッポンの食文化が危ない(3)クジラと日本人

食文化論者で農学博士の小泉武夫氏が、捕鯨問題を食文化の観点から論じる。商業捕鯨を厳しく禁止されている日本だが、捕鯨の世界では新たな問題が発生し、また理不尽な事実も横行している。もはや、クジラは政治の道具に使われ...

収録日:2015/08/31

追加日:2015/10/15

「食の冒険家」の目に映った日本の食文化の実態

ニッポンの食文化が危ない(1)和食の崩壊は民族の崩壊

和食の世界遺産登録に日本中が沸いたのは、もう一昨年の暮れ。三度の食事が「文化遺産」に値すると認められるのは日本人のプライドをくすぐる一方、「カレーやラーメンは和食か?」の疑問も飛び交ったことは記憶に新しい。和食...

収録日:2015/08/31

追加日:2015/10/01

川は急流、水は澄み切る―日本のリーダーの条件「清明心」

東洋思想を考える~東洋と西洋の融合と日本(2)日本の地理的特性と知的遺産

日本には地理的特性が二つあると語る老荘思想研究者・田口佳史氏。その特性は非常に特異なもので、そこから、世界のどこにもない、日本特有の精神性、文化が生まれている。そして、今も学べる知的遺産もある。そんな独特な日本...

収録日:2014/10/29

追加日:2015/07/09

世界で活躍するために日本の歴史・宗教・文化を知る

「島田村塾」リベラルアーツ特講(5)世界で活躍するために日本を学ぶ

リベラルアーツの仕上げは、やはり自国の歴史・宗教・文化を知ることにある。外から見た日本がいまだに「獰猛な軍国主義国家」の残像を残していることは、何にもまして知る必要がある。その上で、日本人の精神と生活を支える宗...

収録日:2014/12/05

追加日:2015/01/24

サービスセクターの低生産性と「おもてなし」との関係は?

「おもてなし」のビジネスモデル

東京オリンピック招致を契機に流行語になった「おもてなし」。この「おもてなし」のビジネスモデルとしての構造に、曽根泰教氏がさまざまな角度からアプローチする。

収録日:2014/03/24

追加日:2014/05/29