ランキング

- 24時間

- 1週間

- 1ヵ月

次の時代は絶対にアメリカだ…私費で渡米した原敬の真骨頂

今求められるリーダー像とは(3)原敬と松下幸之助…成功の要点

猛獣型リーダーの典型として、ジェネラリスト原敬を忘れてはならない。ジャーナリスト、官僚、実業家、政治家として、いずれも目覚ましい実績を上げた彼の人生は「賊軍」出身というレッテルから始まった。世界を見る目を養い、...

収録日:2024/09/26

追加日:2024/11/20

国の借金は誰が払う?人口減少による社会保障負担増の問題

教養としての「人口減少問題と社会保障」(4)増え続ける社会保障負担

人口減少が社会にどのような影響を与えるのか。それは政府支出、特に社会保障給付費の増加という形で現れる。ではどれくらい増えているのか。日本の一般会計の収支の推移、社会保障費の推移、一生のうちに人間一人がどれほど行...

収録日:2024/07/13

追加日:2024/11/19

だべったら生存期間が倍に…ストレスマネジメントの重要性

新しいアンチエイジングへの挑戦(1)患者と伴走する医者の存在

「百年健康」を旗印に健康寿命の延伸とアンチエイジングのための研究が進む医療業界。そうした状況の中、本職である泌尿器科の診療とともにデジタルセラピューティックス、さらに遺伝子を用いて生物としての年齢を測る研究など...

収録日:2024/06/26

追加日:2024/10/10

石破新総裁誕生から考える政治家の運と『マカーマート』

『マカーマート』から読む政治家の運(1)中世アラブの知恵と現代の日本政治

人間とりわけ政治家にとって運がいいとはどういうことか。それを考える上で読むべき古典がある。それが中世アラブ文学の古典で教養人必読の書ともいえる、アル・ハリーリー作の『マカーマート』である。巧みなウィットと弁舌が...

収録日:2024/10/02

追加日:2024/10/19

遊女の実像…「苦界と公界」江戸時代の吉原遊郭の二面性

『江戸名所図会』で歩く東京~吉原(1)「苦界」とは異なる江戸時代の吉原

『江戸名所図会』を手がかりに江戸時代の人々の暮らしぶりをひもとく本シリーズ。今回は、遊郭として名高い吉原を取り上げる。遊女の過酷さがクローズアップされがちな吉原だが、江戸時代の吉原には違う一面もあったようだ。政...

収録日:2024/06/05

追加日:2024/11/18

「社会の分断」と戦うためには教養を武器にすることが必要

今こそ問うべき「人間にとっての教養」(3)SNS時代における教養とは

かつてリーダー層が身につけるべきものとされていた教養だが、民主主義の現代社会では全ての人が身につけるべきものであるとされている。一人一人が自分で意思決定しないといけないからだ。さらに「社会の分断」が進んでいる現...

収録日:2021/03/25

追加日:2021/05/13

実は今、「幸せにも気をつける」べき時代になっている

「心から幸せになるためのメカニズム」を学ぶ(1)心理学研究と日本の幸福度

日本は世界的に幸福度が低いといわれているが、日本人は本当に不幸なのか。それを測定する方法に問題がある可能性もある。では、どんな条件を満たせば人は幸せになるのか。幸せに関するさまざまな研究結果をともに「幸せのメカ...

収録日:2020/07/01

追加日:2020/08/01

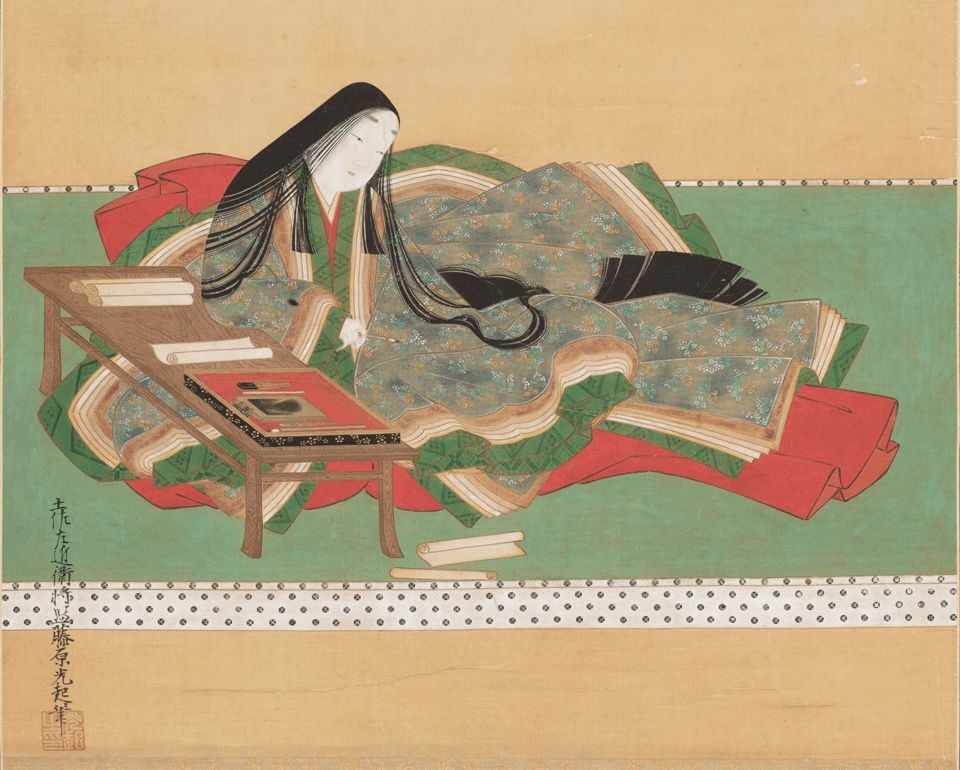

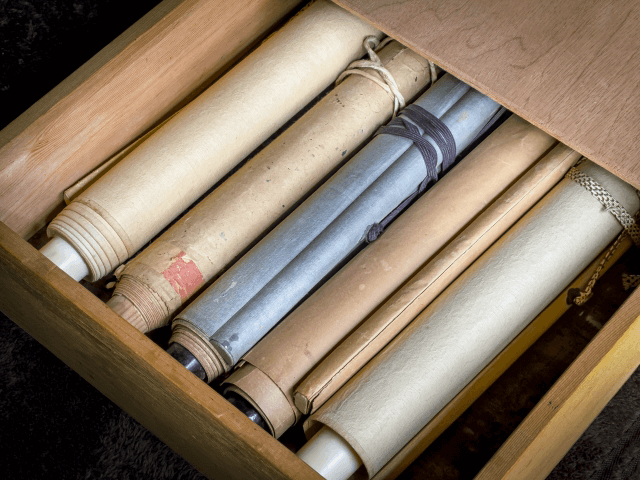

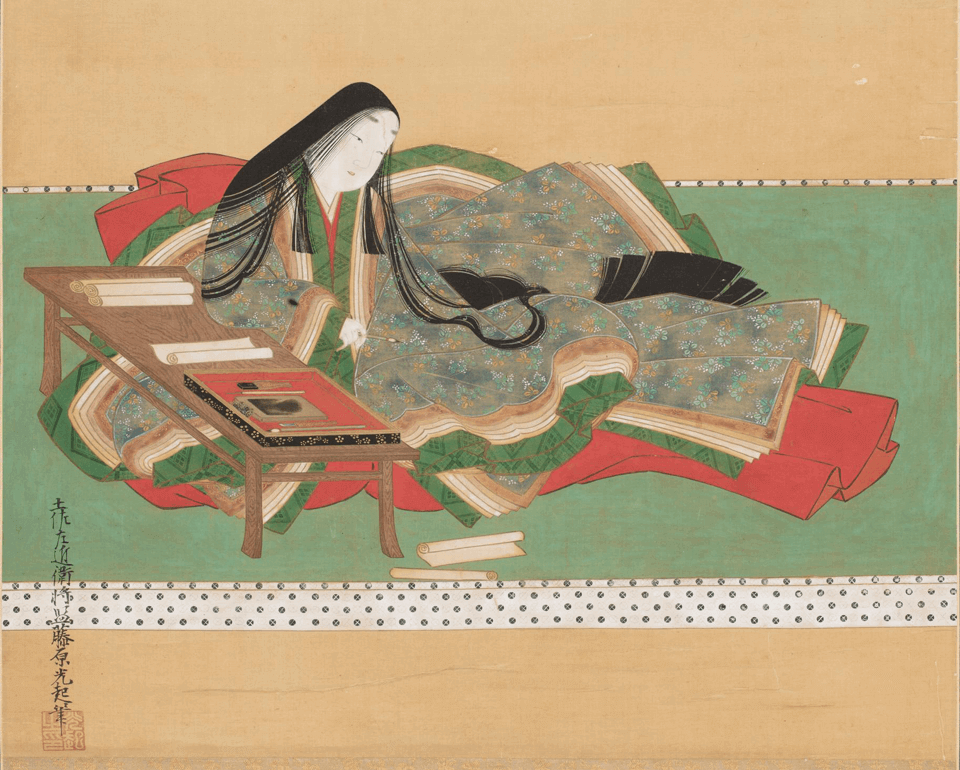

平安時代から続く伝統…『源氏物語』の最大の特色は口承性

日本語と英語で味わう『源氏物語』(2)『源氏物語』が描いたリアリティ

時代を越えて読み継がれる『源氏物語』の魅力は、人間のリアリティがとことん描かれていることにある。愛読者だったという藤原道長はもちろん、白河上皇や本居宣長といった、その後の歴史的人物にも愛され、いろいろと論じられ...

収録日:2024/02/18

追加日:2024/10/21

対談 | 林望/ロバート キャンベル

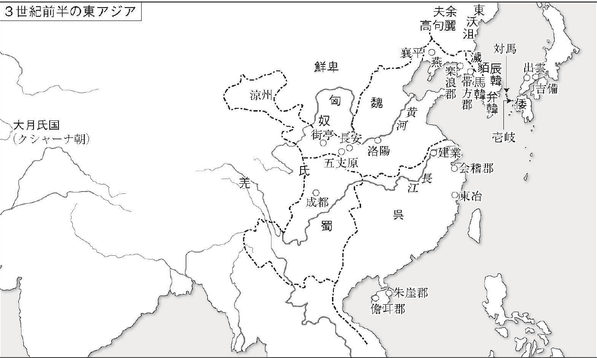

異民族の記述としては異例な『魏志倭人伝』と邪馬台国

『三国志』から見た卑弥呼(1)『魏志倭人伝』の邪馬台国

陳寿の著した『三国志』をもとに邪馬台国、卑弥呼について考えていくシリーズ講義。『三国志』は、中国二十四史の中で倭国・邪馬台国についてどの異民族よりも字数を割いて記述している特異な歴史書だと、早稲田大学文学学術院...

収録日:2018/03/15

追加日:2018/08/17

三つの建国――その歴史的背景から迫るアメリカの原点

アメリカの理念と本質(1)西洋文明の行き着いた先と三つの建国

「日本の近代を語るとき、アメリカという存在を抜きにしては全く本質が見えてこない」と中西氏は言う。しかし、日本にとって死活的に重要な存在である国にもかかわらず、アメリカがどんな国か、アメリカの原点は何なのかという...

収録日:2024/06/14

追加日:2024/08/20

40代前半に訪れる「中年の危機」、鍵は「人生の成長戦略」

人生100年時代の「ライフシフト概論」(3)キャリアの危機〈下〉

40代前半で訪れる「中年の危機」を脱するためには、会社中心の人生から「未来は自分で作る」という自分を中心とした人生への意識転換が必要だ。そのためのカギは、「Will・Can・Create」の3つから自分の「人生の成長戦略」を考...

収録日:2022/06/15

追加日:2022/09/24

クオータ制は2種類ある…日本はどんな形で導入すべきか

「議会と民主主義」課題と処方箋(5)ジェンダーギャップ改善に向けて

日本はジェンダーギャップ指数で過去最低である(2023年、世界で125位)。女性の政治参加が世界的に増加している中で、日本の政界における女性議員の比率は国際的に見て圧倒的に低い。その要因としては、ロールモデルの不足や政...

収録日:2024/06/07

追加日:2024/11/17

多様性マネジメントと経営人材不足というグローバル化の壁

優れた経営者の条件(3)多様性と経営人材の不足

グローバル化の壁は英語以外にも存在する。多様性のマネジメントと経営人材の不足である。社内にすでに存在するはずの多様性をいかに活用して、経営に統合していけばいいのか。一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授の楠木建氏...

収録日:2017/11/16

追加日:2018/01/27

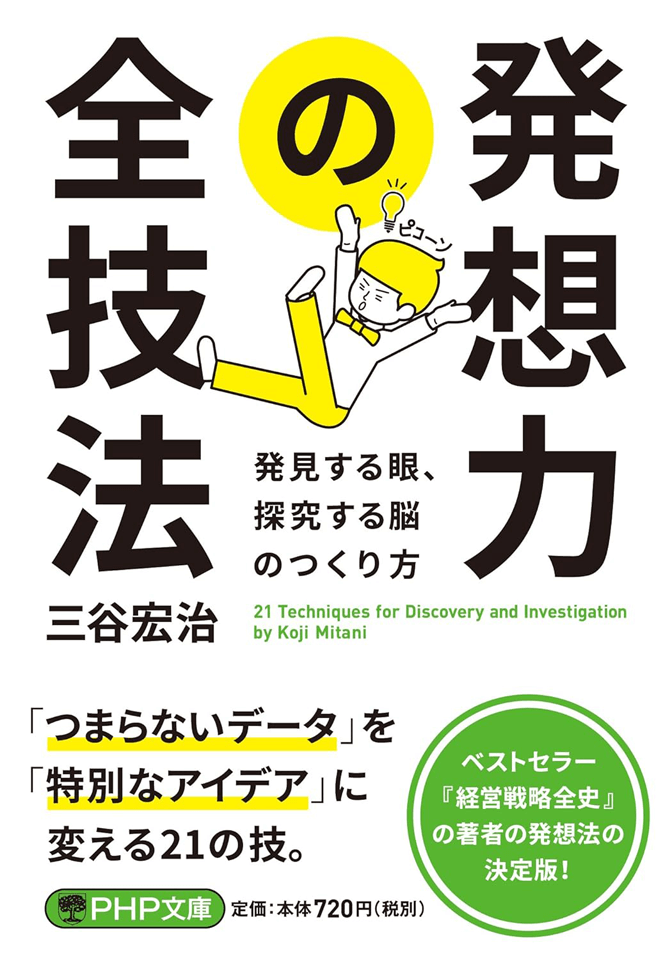

セブンカフェ、無印良品…成功事例に学ぶ「デザイン思考」

「発想力」の技法を学ぶ(2)発見と探究(後編)

問題解決のためのアイデアを生み出すために有効なのが、「デザイン思考」という方法だ。その思考法において発見からの開発へと向かう中、重要となるのは、どれだけ試行錯誤を繰り返すことができるかということである。そして今...

収録日:2023/10/06

追加日:2024/02/14

コンプライアンスにも具体的なストーリーが必要だ

「ものがたり」のあるコンプライアンス(7)経営戦略

国広総合法律事務所パートナーで弁護士の國廣正氏が、「ものがたり」のあるコンプライアンスについて解説するシリーズ最終回。コンプライアンスを「やらされ感」のあるものではなく、「元気の出る」ものにするためには、自発的...

収録日:2017/08/24

追加日:2017/10/18

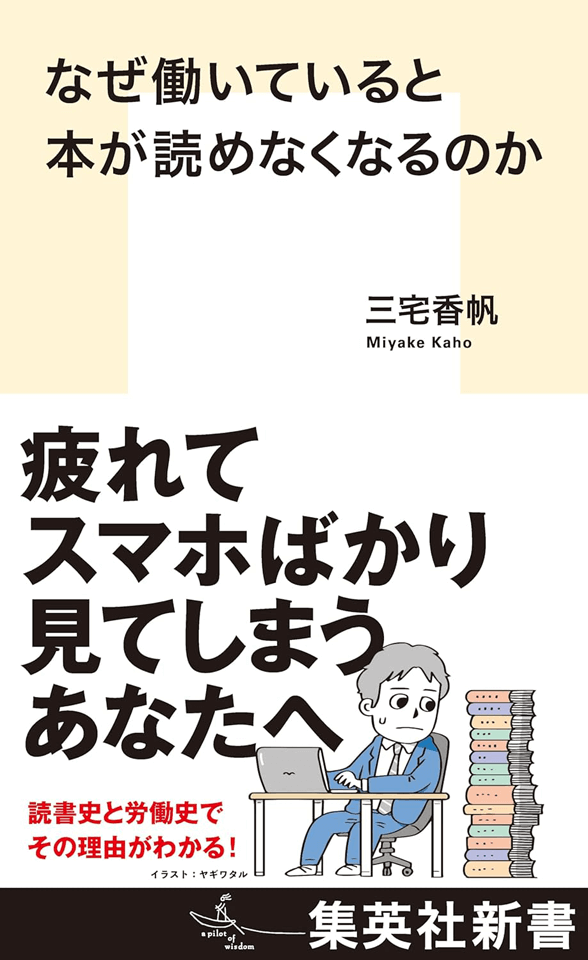

ノイズを楽しむ――半身社会の「読書と教養のすすめ」

なぜ働いていると本が読めなくなるのか問答(2)ノイズと半身社会の処方箋

「読書はノイズを含むもの」と語る三宅香帆氏。ノイズとは知りたいことの背景となる知識やその後ろにある歴史的文脈を教えてくれるものだが、仕事が忙しく余裕がなくなってくると、そうした周辺情報がまさにノイズだと感じてし...

収録日:2024/08/26

追加日:2024/10/13

『源氏物語』の謎…なぜ藤壺とのスキャンダルが話のコアに?

『源氏物語』ともののあはれ(1)雅な『源氏物語』の再発見

紫式部が著した『源氏物語』は、日本最大の古典文学として、長らく日本人に読み継がれてきた。しかし、その物語は、世に出た当初から高い評価を得ていたわけではなく、本居宣長をはじめ、さまざまな解釈をされてきた。そこで今...

収録日:2023/08/04

追加日:2023/11/02

同調圧力で何も言わない若者、議論を阻むタテ社会の壁

現代人に必要な「教養」とは?(3)ダイバーシティの場とタテ社会の問題

知識が圧倒的に不足していた時代には、いわゆる「知識人」とよばれる人が尊敬された。しかし、情報があふれ、それに誰でもたやすくアクセスできる現代では、知識の多寡は教養の有無にとって決定的な条件ではない。むしろ違う分...

収録日:2022/06/29

追加日:2022/10/14

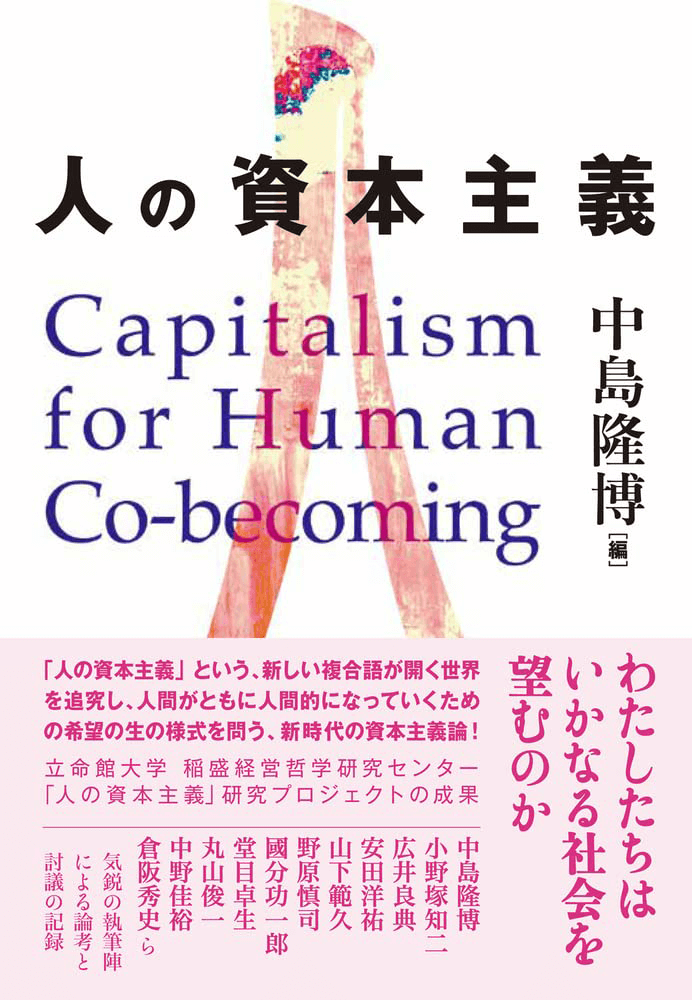

唐の時代の禅僧が示唆する変容の姿と「人の資本主義」

人の資本主義~モノ、コトの次は何か?(5)モノからコトへ、そして人の資本主義

“Human Co-becoming”は人間の変容に価値を置くものだが、それにつれて資本主義はどう変わっていくのだろうか。従来の資本主義は「モノからコトへ」という筋道で発展してきたが、そこではもっとも重要な概念として「差異」という...

収録日:2024/04/11

追加日:2024/08/24

新型うつ、発達障害…「仕事」や「コミュ力」にも寛容性を

メンタルヘルスの現在地とこれから(5)新型うつと発達障害

近年、増えているといわれる「新型うつ」や「発達障害」について、どう考えればいいのか。「コミュ力」が高い人が偉いという社会的風潮が蔓延する中、そうでない人が相対的に目立ってしまい偏見を持たれることがあるのだが、そ...

収録日:2024/04/17

追加日:2024/07/13